Глава VI ПОИСКИ

ИДЕАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

КАЧАЮЩИЕСЯ РОГА

Якорные мастера, да и сами моряки, давно уже думали

над тем, чтобы сделать якорь безопасным и более удобным в обращении.

И первое, что им сразу пришло в голову, – делать якоря разборными.

Иногда разделяли веретено якоря вдоль на две части в плоскости

рогов. Но это особого преимущества не давало.

Некоторые мастера разделяли веретено якоря вдоль на две части

в плоскости штока. Каждую половину такого якоря использовали для

верпования или в качестве мертвого якоря. Однако если одна из

них деформировалась, соединить ее с другой, для использования

якоря в качестве станового, уже не удавалось.

Иногда изготовляли адмиралтейские якоря, разбиравшиеся на пять или более частей. Например, в Англии в 1832 году портсмутские мастера Морган и Литтл отковали адмиралтейский якорь весом 1800 кг, который можно было разобрать на одиннадцать частей: ворот с рогами, три куска веретена, два вкладыша, скоба якоря и четыре бугеля. На сборку якоря уходило пятнадцать минут. В принципе этот якорь оказался и прочным и вполне надежным, но из-за сложности изготовления он не получил распространения.

|

| Рис. 64. Соединение рогов с

веретеном на одном болту |

В тридцатых годах прошлого века доброй славой

у моряков пользовались разборные якоря английского мастера Джорджа

Котселла. Он делал полутонные адмиралтейские якоря с железным

съемным штоком и приставными рогами, которые крепились к нижней

части веретена болтами с чекой. Они требовали от мастера немного

хлопот при изготовлении, а по прочности не уступали обычным.

Получив на свои якоря одобрение Адмиралтейства, Котселл разработал

еще несколько конструкций разборного якоря, из которых наиболее

удачной оказалась показанная на рис. 64: рога как одно целое,

развилка на веретене и болт.

Котселл был неплохим инженером и теоретиком якорного дела. Его блестящие выводы по расчету якорей, ценные замечания по их пропорциям и критические замечания по якорному производству Англии изложены в его книге "Исследования по судовым якорям", изданной в Лондоне в 1856 году.

Когда после сравнительных испытаний якорей в Ширнессе (1852 год) Британское Адмиралтейство выпустило большую партию новых одобренных якорей со съемными железными штоками, Котселл, взглянув на один из них, сразу заявил: "Вся партия ни к черту не годится!" Он предупредил чиновников Адмиралтейства, что отверстие на железном штоке для чеки слишком велико и расположено слишком близко к веретену. Котселлу не поверили, и партия якорей пошла на королевский флот. Не прошло и недели, как в Лондон посыпались проклятья и жалобы командиров военных кораблей. Оказалось, что железные штоки обломились при падении якорей на твердый грунт. А адмиралтейский якорь без штока – это не якорь…

С тех пор в Англии уже никто не делал в железном штоке отверстия для чеки в виде прямоугольной прорези. Его стали делать круглым и перенесли дальше от средней части штока.

|

| Рис. 65. Так определили кривизну рогов, длину лап и длину веретена |

Любопытна схема, предложенная Котселлом для определения

пропорций адмиралтейского якоря со съемными или неподвижными рогами.

По ней легко можно определить кривизну рогов, длину лап и длину

веретена (рис. 65).

"Начертите две параллельные прямые, расстояние между которыми

– наименьшее сечение веретена якоря. Постройте на них равнобедренные

треугольники CDE, стороны которых равны длине рогов якоря. Из

точек Е отложите EF – расстояние, равное ширине ворота якоря.

Соедините F с С и разделите это расстояние на две части. Из точки

G восстановите перпендикуляры GM. Из точки их пересечения М опишите

дугу CFC, а из точки – дугу GE. Проведите CL, равную двум CF.

Точка пересечения этих линий L будет центром оси болта скобы якоря.

Расстояние CG – длина лапы" [53].

Англичане считают, что конструкция якоря со съемными рогами, предложенная

Котселлом, вероятно, натолкнула в 1840 году якорного мастера из

Ньюкасла Портера на мысль о качающихся рогах, которые могли бы

свободно откидываться в обе стороны в плоскости, перпендикулярной

плоскости штока. Благодаря штоку якорь Портера переворачивался

на лапу так же, как и адмиралтейский якорь. Но когда нижний рог

якоря зарывался в грунт, верхний прижимался внутренней стороной

лапы к веретену. Свободный рог уже не торчал из грунта и не мог

зацепить якорный канат или пропороть днище корабля (рис. 66).

|

| Рис. 66. Якорь Портера |

Сборка веретена якоря Портера состояла, как и

у якорей Перинга, из пластин, идущих во всю его длину. К одному

концу веретена, откованного вчерне, приваривались щеки. Рога тоже

набирались из пластин и ковались отдельно от веретена.

Сначала в Англии к якорю Портера отнеслись с недоверием: всех

смущал соединительный болт, который может не выдержать. Но первые

же официальные испытания якоря, проведенные Адмиралтейством в

Вулвиче, показали: прочность конструкции якоря Портера более чем

достаточна. На гидравлической пробной машине новый якорь весом

975 кг выдержал усилие в 36 т, в то время как обыкновенный якорь

такого же веса переломился в мышке при усилии в 11 т. Этих испытаний

Адмиралтейству показалось мало. Изготовили якорь весом 5300 кг.

На гидравлической машине он выдержал усилие в 79,6 т – на 34 т

больше положенного для обыкновенного якоря того же веса.

Изобретение английского мастера заинтересовало Адмиралтейство Франции: в Вулвич прибыл его представитель – виконт Шарабан, имевший звание капитана второго ранга. По просьбе французов Британское Адмиралтейство назначило дополнительные испытания якоря Портера. На этот раз ему предстояло состязание в прочности с якорем Перинга, перед которым еще совсем недавно не могли устоять никакие другие якоря.

Испытания начались 18 февраля 1842 года в Вулвиче. При усилии пробной машины в 60 т – расстояние от носка рога до скобы якоря Перинга увеличилось на 2/4 дюйма, а при 68 т (на две тонны больше установленного для этого якоря) рог отломился. Якорь же Портера выдержал почти двойную нагрузку.

Якорь с качающимися рогами оказался лучше и по величине держащей силы. Когда верхний рог якоря упирался в веретено, нижний составлял с последним угол, близкий к прямому. Более того, верхний рог, упираясь в веретено при натяжении каната, прижимал его к грунту, перенося точку опоры с пятки на середину веретена, этим самым как бы укорачивая его, уменьшая момент, которым канат стремится поднять якорь.

Вскоре после испытаний в Вулвиче Британское Адмиралтейство издало по флоту приказ: "Каждый спущенный на воду корабль снабжать, помимо обычных якорей, дополнительным запасным якорем конструкции Портера".

В 1846 году якорный мастер Портер потерял все права на свое изобретение, продав патент заводчику Ганнибалу. И одно время якорь с качающимися рогами называли в Англии якорем Ганнибала. Широкое распространение изобретение Портера начало получать на флоте в 1848 году. После аварии 110-пушечного корабля "Куин" на Гибралтарском рейде Адмиралтейство издало еще один приказ об обязательном снабжении каждого корабля якорем с качающимися рогами. Вот что сообщала об этом происшествии лондонская газета "Морнинг Кроникл" от 31 марта 1848 года:

"Куин" – ее королевского величества

трехдечный линейный корабль, один из самых лучших и больших линейных

кораблей в военно-морском флоте Англии, едва не погиб на скалах,

если бы вовремя не подошло мощное паровое судно, которое стащило

его с мели. Хотя корабль и спасли, он был сильно поврежден, и

с него сбросили за борт много груза и оборудования стоимостью

на несколько тысяч фунтов стерлингов. Корабль был снабжен якорями

Паркера. Перед этим происшествием, в 1842 году, "Куин"

также сорвало с якорей. Портеровских якорей на корабле не оказалось".

После этого якорь Портера в обязательном порядке поставлялся на

все корабли военного флота Англии.

Спустя четыре года после продажи своего патента Портеру пришлось

услышать, что его изобретение стали почему-то называть уже даже

не якорем Ганнибала, а якорем Тротмана.

А произошло это так. В конструкции Портера оказался небольшой просчет, который никто сперва и не заметил. Иногда якорь, упав на дно и перекантовавшись, касался грунта рогом, который уже был прижат к веретену. В результате он долго волочился по дну, а рабочий рог никак не откидывался от веретена. Шпора, приваренная с внешней стороны лапы специально для откидывания прижатого рога, оказалась слишком узкой и при протаскивании по рыхлому и мягкому грунту просто прорезала его. Вот на этот просчет ньюкаслского мастера и обратил внимание (еще в 1846 году) англичанин Тротман. Он изменил устройство лапы, увеличил площадь шпоры, приварив ее не к внешней кромке рога, а непосредственно к нижней стороне лапы. Это небольшое изменение признали достаточным, чтобы выдать патент. И с 1850 года якорь с качающимися рогами стали называть якорем Тротмана. И хотя вначале моряки именовали его якорем Портера-Тротмана, фамилию первоизобретателя вскоре несправедливо забыли. Во всяком случае ровно через год в лондонском Гайд-парке на международной морской выставке инженер Тротман демонстрировал свое "изобретение".

|

| Рис. 67. Современный якорь Тротмана |

В отличие от адмиралтейского якорь Тротмана не

угрожал проходящим мимо судам на мелководье, а его прижатый к

веретену рог избавил моряков от массы хлопот. Кроме того, он был

удобен как запасной – ведь он легко разбирался на три части: веретено,

рога и шток. Как становой он применялся и применяется на многих

судах мира (в наши дни в основном на речных судах) (рис. 67).;

Один из первых якорей Тротмана украсил паровую яхту королевы Виктории.

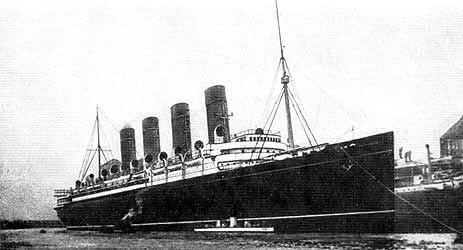

Выдающийся инженер и кораблестроитель Изамбар Брюнель из всех

конструкций предпочел именно якорь Тротмана, когда проектировал

свой парусно-колесно-винтовой пароход "Грейт Истерн".

Для этого корабля отковали восемь якорей Тротмана весом по 3,2

т каждый и два адмиралтейских якоря. Такое количество якорей соответствовало

размерам парохода: длина 207,2, ширина 25,1, осадка 7,8 м при

водоизмещении 27400 тонн. "Грейт Истерн", остававшийся

крупнейшим судном мира с 1859 по 1907 год (пока не была спущена

в 1907 году "Лузитания"), во время самых жестоких штормов

отстаивался на открытых рейдах не на адмиралтейских якорях, а

на якорях с качающимися рогами.

Высокую оценку специалистов почти всех морских стран этот якорь получил на всемирной выставке в Париже в 1867 году. Поэтому, когда в Англии начали проектировать первые башенные броненосцы, адмирал Холстед утвердил якорь Тротмана как типовой становой якорь для этого типа боевых кораблей.

|

| Рис. 68. Бетли и Миллер придумали двойное веретено |

Примерно в середине прошлого века у якоря Тротмана появился "брат" – якорь, предложенный английскими инженерами Бетли и Миллером (рис. 68). Вместо того чтобы приваривать к веретену щеки, они сделали двойное веретено. На лапы изобретатели наварили шпоры с отверстиями, в которые при подъеме якоря можно было заложить тали.

Однако у якорей с качающимися рогами был один серьезный недостаток: они представляли большую опасность для команды корабля во время их уборки на палубе при волнении – подвижные рога могли покалечить людей. Но тем не менее изобретением Портера пользуются в наши дни.

К ЧЕМУ ПРИВЕЛИ ПОПЫТКИ УБРАТЬ ШТОК

Итак, проблема свободного рога адмиралтейского якоря, причинявшего так много хлопот морякам, разрешилась. Теперь настал черед штока, который делал конструкцию очень громоздкой.

Попытки избавиться от этой "поперечины" натолкнули скандинавских мореходов раннего Средневековья на идею якорей с несколькими рогами. Как бы такой якорь ни лег на дно, два рога сразу же готовы врезаться в грунт. С тех пор многорогие (или многолапые) якоря, называемые у нас "кошками", нашли очень широкое применение. Их делали с тремя, четырьмя, пятью и даже с шестью лапами. Еще недавно "кошки" были незаменимыми якорями на речных судах. Широко используют их и на малых рыбацких судах на озерах и реках (рис. 69).

|

| Рис. 69. Якорь-кошка |

|

| Рис. 70. "Мониторный якорь" |

Когда стали строить мониторы, на многих из них, особенно в России, большие адмиралтейские якоря, огромные штоки которых мешали обстрелу орудий главного калибра, заменили якорями-кошками. Сейчас о них мало кто помнит, но когда-то у них было и особое название – "мониторные якоря" (рис. 70).

Позже, в начале XX века неудобство адмиралтейского якоря пытался устранить датский конструктор Брук. Он предлагал заменить адмиралтейские якоря "механическими кошками". В нижней части винтообразного веретена намертво насажена пара рогов. Вторая пара точно таких же рогов свободно перемещается по спирали веретена. Перемещенная к скобе якоря, она оказывается в той же плоскости, что и неподвижная нижняя пара рогов. Когда такой якорь падал на дно и начинал протаскиваться по грунту, верхняя подвижная пара рогов, зацепляясь за неровности дна, смещалась к противоположному концу веретена, пока не упиралась в неподвижную пару рогов и не разворачивалась перпендикулярно ей. При этом якорь принимал форму четырехрогой кошки. Якорь Брука удобно укладывался на бак, он не занимал много места и был достаточно прочным.

|

| Рис. 71. Три якоря в одном |

Помимо якоря Брука, появились и многие другие складные якоря-кошки. А вот как решили проблему штока адмиралтейского якоря сто лет назад во Франции (рис. 71) – в одном якоре три адмиралтейских! Если он даже упадет; "на ребро", то держащая сила будет обеспечиваться одной из концевых лап. Эта конструкция хотя громоздка, но оригинальна.

Очень схож по принципу действия с многолапым якорем "якорь-гриб". Первый якорь этого типа, предложенный в сороковых годах прошлого века английским мастером из Портсмута Кингстоном, скорее следовало бы назвать "якорем-трубой". Нижний конец полого веретена плавно переходил в раструб, который забирал грунт нижней кромкой. Якорный канат, проходивший внутри веретена, крепился в его нижней части за скобу. Однако раструб оказался слишком мал, чтобы дать хорошую держащую силу.

Ошибку, допущенную Кингстоном, исправил через несколько лет англичанин Тейлор. Он предложил делать якорь в виде гриба. Идея понравилась своей простотой: очень прочный, быстро забирающий грунт якорь-гриб без штока. На испытаниях он показал неплохие результаты, и в 1850 году Тейлор получил патент. Особенное распространение якорь Тейлора получил, когда широко начали применять в технике сталь.

|

| Рис. 72. "Луковица" прижимает веретено грибовидного якоря к грунту |

В некоторых конструкциях грибовидных якорей в верхней части веретена делают "луковицу", чтобы веретено якоря на дне принимало горизонтальное положение и шапка гриба своим острым краем врезалась в грунт, (рис. 72).

|

| Рис. 73. Якорь Давида был удобен, но дорог |

Многие изобретатели, считая принцип действия адмиралтейского якоря идеальным, не решались отказаться от штока. Они попытались и сохранить достоинства, и устранить недостатки, сделав шток складным. Один из них – французский инженер из Гавра Давид придумал конструкцию с поворачивающимся штоком (рис. 73). Две пластины, скрепленные между собой раскосинами, вращаются на сквозном болте. Второй болт удерживает шток в рабочем положении. Если его выбить, шток можно повернуть и уложить вдоль веретена. Якорь Давида подвешивался под крамболом горизонтально, и его шток не выступал над палубой. Отданный якорь падал на грунт, и при натяжении каната его шток, поворачиваясь вокруг болта, принимал нужное для перекантовки якоря положение. Чтобы шток случайно не зацепился за обшивку судна, на концах его сделаны роульсы. Конструкция якоря оказалась дорогой и недостаточно прочной, и он не получил широкого распространения.

|

| Рис. 75. Якорь Нортхилла |

|

| Рис. 74. Якорь "Рекс" оригинален, прост и надежен |

Более оригинальное решение проблемы сделать адмиралтейский якорь компактным – конструкция якоря "Рекс", запатентованная в Англии в конце прошлого века, с винтообразным веретеном (рис. 74).

А вот как решил проблему штока американец Нортхилл. Он перенес его на тренд с таким расчетом, чтобы он не только выполнял свою функцию, но и способствовал увеличению держащей силы (рис. 75). С 1935 года фирма Нортхилла выпускает якоря весом от трех до ста фунтов. Во время второй мировой войны этими якорями снабжались американские тральщики, охотники за подводными лодками, спасательные суда и гидросамолеты. По сравнению со стандартным адмиралтейским якорем при одинаковой держащей силе якорь Нортхилла весит в восемь раз меньше. Например, держащая сила на песке якоря Нортхилла "тип VI" весом 13 фунтов составляет 240 фунтов. Для этого вес адмиралтейского якоря должен быть 65 фунтов, а вес якоря Холла – 110 фунтов [97 , 101].

Якорь Нортхилла со складывающимися лапами и штоком для яхт и катеров, хотя и очень удобен, но требует внимательного ухода, так как он представляет собой механизм.

|

| Рис. 76. По своей идее эта конструкция считалась оригинальной |

Просматривая выданные на якоря патенты, невольно

приходишь к выводу: почти столетие адмиралтейский якорь не дает

спокойно спать людям с изобретательской жилкой. Многие из предложенных

конструкций столь же блестящи по идее, сколь и непрактичны. А

некоторые вызывают просто улыбку.

Якорь, изображенный на рис. 76, удостоен американского патента

в 1901 году. Его автор – инженер Гастингс из Филадельфии. Веретено

якоря – крестовина, окаймленная обручем. С противоположной от

рога стороны к этой хитрой конструкции крепятся две находящиеся

в разных плоскостях складные дуги.

По мысли изобретателя, якорь всегда будет перекатываться тяжелой лапой вниз и всегда будет готов забрать грунт. Создается впечатление, что изобретателю будто предписали: "Сделай что хочешь, но убери у якоря шток!" Ведь гораздо проще поставить на якорь железный шток с чекой, нежели крепить эти дуги! Да еще потом гадать, перекатится он на лапу или нет.

|

| Рис. 77. "Ванька-встанька" |

А вот якорь, который хочется назвать "ванькой-встанькой" (рис. 77). Его изобретатель – американец Филби – в 1938 году попытался заменить шток якоря поплавком. Веретено сделано из стального прута, загнутого в рог, к которому приклепана треугольная лапа. На конце веретена с противоположной от лапы стороны прикреплен шарнирно стержень с поплавком. Оказавшись под водой, поплавок, поднимая один конец веретена, заставляет лапу опускаться всегда вниз.

|

| Рис. 78. Якорь Лакинга |

Один из самых оригинальных методов, дающих возможность избавиться от штока, принадлежит английскому инженеру Лакингу (рис. 78).

|

| Рис. 79. Якорь Лакинга - принцип действия |

В 1935 году он изобрел якорь с массивным рогом и широкой длинной лапой и стержнем с двумя лапами поменьше. В 7 случаях из 10 якорь упадет на грунт основной лапой вниз, на дне он окажется покоящимся на трех точках – верхнем конце веретена, конце основной лапы и конце одной из малых лап. При таком положении основная лапа углубится в грунт. Если же якорь упадет на дно обратной стороной, в грунт войдут две малые лапы. При протаскивании он начнет опрокидываться и якорь снова окажется в указанном выше положении на трех точках (рис. 79). Якорь Лакинга применялся на гидросамолетах, но потом его забыли, возможно, из-за неудобства хранения.

|

| Рис. 80. Плуг-анкер |

Глядя на рис. 80, можно подумать, что в книгу по недоразумению попала фотография плуга. Но ошибки никакой нет. Этот якорь хорошо себя зарекомендовал и находится в эксплуатации почти сорок лет. Его официальное название "CQR", или якорь-плуг Тейлора – английского профессора. Он выпускается английскими и американскими фирмами в весовых категориях от 2 до 250 кг . И хотя требования к плугу и к якорю диаметрально противоположны, хотя плуг должен оказывать минимальное сопротивление движению, а якорь – максимальное, парадоксальное сочетание этих механизмов породило неплохой якорь-плуг. Оказывается, у "CQR" отличная держащая сила – 18 кг на каждый килограмм веса якоря на плотном песке и 13,5 кг на каждый килограмм на гравелистом грунте [97]. Шарнирное соединение веретена с лемехом рассчитано так, что если якорь упадет острием вверх, под натяжением якорного каната он перевернется и все равно заберет грунт.

Созданный в глубокой древности, проверенный многовековым опытом и доведенный почти до совершенства, адмиралтейский якорь отнюдь не собирается полностью и во всем уступать соперничающим с ним конструкциям. По надежности и безотказности в работе на всех видах грунта с ним не может сравниться ни одна из хитроумных конструкций самых новейших систем. И до наших дней адмиралтейский якорь успешно выдерживает конкуренцию с сотнями новых конструкций, появившихся за последние 70-80 лет.

В отличие от бесштоковых якорей он конструктивно очень прост. В нем нет подвижных частей, это не механизм, а скорее железное приспособление. И хотя все современные большие морские суда оборудованы втяжными якорями, рождение каждого из них до сих пор не обходится без адмиралтейского якоря. Чтобы задержать движение сошедшего со стапеля корабля в стесненном ковше судостроительного завода, с его носа отдается тяжелый адмиралтейский якорь, поставленный на судно специально для спуска на воду.

Адмиралтейский якорь можно встретить на малых морских судах, лихтерах, промысловых судах, баржах, спортивных и многих других судах.

Столь поразительной долгоживучестью древняя конструкция обязана двум важным преимуществам: сравнительно хорошей держащей силе на всех видах грунта и безотказности в действии. Всегда, когда моряки не доверяют сложному и нередко капризному якорю-механизму, они пользуются испытанным адмиралтейским якорем. Именно его избрали в качестве единственного станового якоря при проектировании в 1908 году первого в мире немагнитного корабля-бригантины "Карнеги". Если не считать серебряных якорей древних финикийцев, полуторатонный бронзовый адмиралтейский якорь бригантины можно справедливо считать самым дорогим якорем в истории мореплавания.

За двадцать лет эксплуатации этот якорь не раз спасал от смерти моряков и ученых корабля. Время от времени команда бригантины только меняла манильский якорный канат. В ноябре 1929 года, во время стоянки в порту Апия (Самоа) это судно погибло от пожара. Жители острова подняли со дна моря уникальный якорь и согласились за небольшое вознаграждение продать его американцам. Десять лет бронзовый якорь украшал центральный вестибюль института Карнеги в Вашингтоне, а в 1942 г., когда США вступили во вторую мировую войну, якорь по недоразумению пустили на переплавку [97, 101].

Адмиралтейские якоря и сейчас верой и правдой служат науке. Как уже говорилось, в мае 1959 года советское научно-исследовательское судно "Витязь" установило мировой рекорд по глубоководной якорной стоянке (9600 м). И этот рекорд помогли поставить два адмиралтейских якоря.

С момента учреждения адмиралтейского стандарта прошло более ста лет. Давно утратили силу правила, требовавшие строгого соблюдения пропорций адмиралтейского якоря и технологических приемов его изготовления. Литье заменило ковку, в далекое прошлое ушел адский труд якорных мастеров, бившихся над приваркой рога к веретену, оказался забытым деревянный шток. Постепенно менялись технологические требования на адмиралтейские якоря, менялась форма якоря и его отдельных частей. Посмотрите внимательно на рис. 81. Вы найдете немало отличий в якорях, изготовленных в разных странах. В первую очередь – в форме лап, которая отражает различия в характере грунта, пожеланиях заказчика, традициях фирм или личных вкусах якорных мастеров.

|

| Рис. 81. Современные адмиралтейские якоря и форма их лап |

Главные достоинства адмиралтейского якоря – быстрое забирание грунта и хорошая стабильная держащая сила – зависят от таких величин, как угол атаки, угол отгиба рога, длина рога и площадь лапы. До сих пор для выбора этих величин строгих и точных рецептов нет. Они выбираются на основании модельных испытаний и проверяются исключительно практикой. И здесь всегда замечательным эталоном для сравнения смело можно брать "Адмиралтейский Стандарт 1852 года".

|

| Рис. 83. Ромбовидные лапы якоря Херрешофа |

|

| Рис. 82. В этом случае якорь бесполезен |

Из всех изменений, которые претерпел адмиралтейский

якорь, самое существенное – ромбовидная лапа. Морякам хорошо знакома

ситуация, изображенная на рис. 82, – канат зацепился за рог и

угол на стыке рога и лапы не дает ему освободиться. Чтобы избежать

этого, американец Чарльз Фредерик Херрешоф – известный строитель

крейсерских яхт из штата Род-Айленд – в шестидесятых годах прошлого

века предложил конструкцию адмиралтейского якоря с ромбовидными

лапами (рис. 83). У такой лапы нет прямого угла и зацепившийся

за рог канат легко соскальзывает. Этот якорь получил признание

у моряков и рыбаков восточного побережья США и Канады. Его выпускают

до сих пор [48, 97].

У большинства современных адмиралтейских якорей есть один недостаток:

их железные штоки неизбежно гнутся при падении якоря на твердый

грунт или при подтягивании якоря под клюз. Диаметр штоков явно

занижен. И хотя увеличение их толщины повлекло бы за собой увеличение

диаметра веретена, это, по всей видимости, сказалось бы положительно

при работе якоря на грунте: верхняя часть веретена плотнее прижималась

бы к грунту. Не очень удачно и крепление штока с помощью чеки.

У нее быстро ломается шплинт, а сама чека, прикрепленная к штоку

цепочкой, часто теряется, особенно если звенья цепочки не спаяны.

На вооружение якоря затрачивается немало времени, в особенности

при волнении, когда работа на баке затруднена. Кроме того, для

приготовления такого якоря к отдаче или уборке его в положение

по-походному необходимы молоток и плоскогубцы.

|

| Рис. 84. Один из вариантов крепления штока без чеки |

Крепление съемного железного штока можно изменить

так, как показано на рис. 84. Можно применить и предложение советского

инженера Кочерги, который в 1962 году выдвинул сходную идею, но

вместо одной прорези в его конструкции два шипа [36].

За последнее время за рубежом запатентовано около сотни разборных

и складных адмиралтейских якорей. Из-за сложности конструкции

в массовое производство они не идут: в основном их изготавливают

по индивидуальным заказам. Болты и трущиеся части во много раз

снижают их прочность, особенно если якорь сильно проржавел. Профессиональные

моряки и рыбаки скептически относятся к таким якорям. Известный

писатель и моряк Джозеф Конрад называл их "хитроумными игрушками"

(рис. 85).

|

| Рис. 85. Джозеф Конрад называл такие якоря "хитроумными игрушками" |